“Jika dibukakan kepadamu pintu pemahaman atas pencegahan,” tulis Ibn Athaillah dalam al-Ḥikam, “maka pencegahan kembali sebagai pemberian itu sendiri.”

Apa makna dari hikmah ini, dan mengapa Ibn Athaillah menggunakan kata al-fahm (pemahaman), bukan al-ma‘rifah (makrifat), apalagi al-‘ilm (pengetahuan)? Jika makrifat dianggap puncak pengenalan rohani, dan pengetahuan merupakan capaian nalar, mengapa justru pemahaman yang menjadi kata kunci?

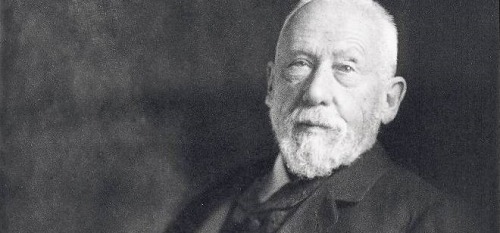

Di sinilah kita bisa meminjam skema hermeneutika Wilhelm Dilthey, seorang pemikir Jerman yang mengajukan pendekatan humanistik dalam memahami pengalaman manusia. Menurut Dilthey, pemahaman bukan sekadar proses berpikir, tapi adalah hasil dari tiga momen yang saling terkait: pengalaman, ekspresi, dan pemahaman.

Pertama, pengalaman (Erlebnis). Pemahaman tidak lahir di ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman hidup yang konkret dan historis. Tak ada pemahaman sejati yang datang tanpa waktu, tanpa luka, tanpa pertarungan batin. Seorang yang dicegah dari sesuatu yang ia inginkan, misalnya, tidak serta-merta memahami itu sebagai rahmat. Ia harus lebih dahulu menjalani pencegahan itu sebagai pengalaman eksistensial—yang kadang getir, kadang hampa, kadang mengguncang fondasi batin.

Kedua, ekspresi (Ausdruck). Pengalaman itu lalu diekspresikan, bukan sekadar melalui kata-kata, tetapi sebagai bentuk objektivikasi kehidupan. Bagi Dilthey, ekspresi bukan sekadar simbol perasaan yang bisa dikorek lewat introspeksi. Ia adalah jejak konkret dari pengalaman yang telah terhayati—dan karenanya bisa ditafsirkan. Dalam konteks ini, penderitaan atau ketercegahan seseorang bisa saja diluapkan lewat tangisan, kesunyian, puisi, atau bahkan doa yang tak selesai. Tapi selama ia hanya tinggal sebagai perasaan dalam, tanpa objektivikasi, pemahaman yang mendalam sulit tercapai. Sebab introspeksi bisa dangkal, sementara ekspresi hidup menghadirkan kedalaman yang bisa ditafsir.

Ketiga, barulah pemahaman (Verstehen) itu muncul—bukan sebagai pengetahuan rasional seperti saat kita mengerti rumus fisika, tetapi sebagai transposisi ke dalam pengalaman dunia orang lain, atau bahkan ke dalam kembali dunia kita sendiri. Palmer, penerjemah pemikiran Dilthey, menyebut bahwa “pemahaman bukan semata tindakan pemikiran, namun merupakan transposisi dan pengalaman dunia kembali sebagaimana yang ditemui orang di dalam pengalaman hidupnya.”

Dengan kata lain, pemahaman bukanlah hasil dari pengamatan, melainkan pelibatan. Bukan hanya tahu apa yang terjadi, tapi mengalami kembali apa yang pernah terjadi, dengan kedalaman yang baru. Maka dalam konteks Ibn Athaillah, ketika seseorang sampai pada pemahaman atas pencegahan, ia tidak lagi melihatnya sebagai sekadar kehilangan, tapi sebagai pemberian yang ditunda bentuknya. Di titik itulah, pintu makna terbuka.

Inilah mengapa Ibn Athaillah tidak menyebut makrifat atau ‘ilmu, karena keduanya bisa bersifat vertikal atau rasional. Tetapi al-fahm adalah gerak batin yang horisontal dan eksistensial. Ia lahir dari pengalaman, diungkapkan melalui ekspresi, dan disadari secara mendalam sebagai sesuatu yang bisa dimengerti—bukan karena diajarkan, tapi karena dialami.

Dalam pemahaman sufistik, legowo mungkin muncul sebagai bentuk penerimaan rasional-emosional atas takdir. Tapi sumeleh—sikap batin yang meletakkan beban di tangan Tuhan sepenuhnya—lahir bukan dari pengertian, melainkan dari pemahaman. Legowo adalah hasil introspeksi. Tapi sumeleh adalah buah dari pengalaman yang diekspresikan dan ditafsir secara mendalam. Di sanalah kita tidak hanya menerima, tapi juga merelakan. Dan hanya dalam kerelaan, pencegahan menjadi pemberian.

Discussion about this post